|

||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

die Wissenschaft in den USA steht unter Druck und mit Sorge betrachten wir die Situation dort. Die Wissenschaftscommunity diskutierte in den vergangenen Wochen über den richtigen Umgang mit der Lage. Vor diesem Hintergrund haben sich das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und die Allianz der Wissenschaftsorganisationen beraten und eine gemeinsame Erklärung verabschiedet. Dazu passend betont Josef Penninger, Vorstand des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung, in seinem „Standpunkt“, wie wichtig jetzt eine kluge und langfristig gedachte Wissenschaftsdiplomatie ist. Viel Spaß beim Lesen! |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

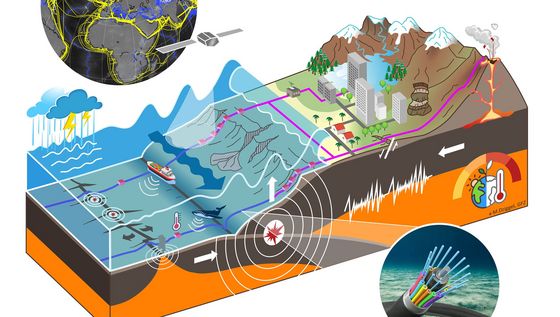

Das weltweite Netz an Telekommunikationskabeln, die auf dem Grund der Weltmeere liegen, bietet einzigartige Potenziale für die wissenschaftliche Nutzung, wenn die Glasfaserkabel selbst als Sensoren genutzt oder mit Sensoren ausgestattet werden. Mit SAFAtor (SMART Cables And Fiber-optic Sensing Amphibious Demonstrator) bauen jetzt das GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam und das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel eine darauf basierende Forschungsinfrastruktur auf, die für das Monitoring der Weltozeane eingesetzt werden kann. Die Helmholtz-Gemeinschaft investiert 30 Millionen Euro in die neue Forschungsinfrastruktur. Die Projektpartner wollen in den nächsten fünf Jahren ein unterseeisches Telekommunikationskabel mit Sensoren ausstatten, das kontinuierlich Echtzeitdaten zu Temperatur, Druck und Bodenbewegung liefert. Wo das Kabel verlegt werden soll, steht noch nicht fest. Derzeit werden weltweit mögliche Regionen dafür erkundet, etwa im Mittelmeer, in der Arktis oder vor Neuseeland. Das System kann dann als Modell für zukünftige Projekte dienen und so internationale Initiativen, die dieses Messsystem an weiteren Kabeln etablieren wollen, mit praktischen und wissenschaftlichen Erfahrungen unterstützen. Das GEOMAR hat langjährige Erfahrung in der weltweiten Erforschung der Tiefsee und von Naturgefahren aus dem Meer. Mit seiner Expertise in der Entwicklung von Unterwassertechnologien wird es federführend an der Integration der notwendigen SMART-Sensortechnologie in einem Tiefseekabel beteiligt sein. Die Wissenschaftler:innen des GFZ werden vor allem für den Ausbau der Observatorien im küstennahen Bereich verantwortlich sein, aber auch bei der Auswahl und Ausstattung eines Demonstratorkabels mit SMART-Sensorik mitwirken. Darüber hinaus stellt das GFZ die Infrastruktur zur Verfügung, um die neu gewonnenen Daten nach den FAIR-Prinzipien zu verarbeiten, zu archivieren und zugänglich zu machen. FAIR steht dabei für auffindbar, zugänglich, interoperabel und nachnutzbar.

Metamaterialien: Stark verdrehte Stäbe speichern große Mengen Energie Berührungslos: Stoffe mit einer Fingerbewegung steuern |

|

Ich finde, dass die Lichtmikroskopie ein faszinierender Technologiebereich ist, der sich in den letzten Jahrzehnten rasant weiterentwickelt hat und weiterhin in Bewegung ist. Es ist äußerst spannend zu beobachten, wie neue Ideen und Prinzipien in der Lichtmikroskopie entstehen und wie deren Umsetzung zu innovativen Mikroskopen und Mikroskoptechniken führt, die letztendlich bahnbrechende Forschungsergebnisse ermöglichen. Es ist ein großes Privileg, eine Vielzahl unterschiedlicher Mikroskope für die Forschung betreuen und entwickeln zu dürfen und sie optimal einzusetzen. Besonders aufregend ist die Möglichkeit, Mikroskope im Team zu optimieren und weiterzuentwickeln. Insgesamt ist mein Job so schön vielfältig: von der Grundlagenforschung über die translationale Forschung bis hin zu komplexer Technologie und den physikalischen Grundlagen.

Dann würde ich gerne ausprobieren, ob eine moderne Lichtmikroskop-Facility auch als „Fuhrpark“ für die Forschung gewinnbringend einzusetzen ist: Lichtmikroskopische Aufbauten können sehr kostspielig sein. Wenn ein Forschungsprojekt eine eher seltene Mikroskopietechnik erfordert, reisen die Forscherinnen und Forscher in der Regel in ein Labor, in dem diese Technologie gut etabliert ist. Manchmal ist es aber nicht so ohne Weiteres möglich, das Forschungsobjekt – oder den Workflow – in ein anderes Institut mit der passenden Lichtmikroskopie-Methode zu bringen. Oder es fehlen die entsprechenden finanziellen Mittel, die Technologie im eigenen Institut zu etablieren. Eine interessante Lösung könnte sein, auch hochkomplexe Mikroskope in einem Lkw oder Container zu betreiben und den Lkw dann zu dem Forschungsobjekt zu bringen. Dies wird gelegentlich von Mikroskopfirmen gemacht, aber eher als Produktdemonstrationen für Verkaufszwecke und nicht für Forschungsprojekte. Mit einem solchen Forschungs-Fuhrpark könnten sicherlich fantastische Entdeckungen gemacht werden!

Es gibt viele interessante Gesprächspartner, aber wenn es bei dieser Einladung zum Abendessen nur die Grenzen der Fantasie gibt, würde ich gerne mit Menschen aus einer Zeit vor der Entwicklung der Schrift essen. Fast jedes Gesprächsthema wäre bei einem solchen Essen für mich unglaublich spannend. |

|

|

|

Exzellente Forschung lebt vom internationalen Austausch, von globaler Zusammenarbeit und dem freien Fluss von Ideen. Ohne die Expertise und das Engagement hochqualifizierter Fachkräfte aus aller Welt wären Spitzenforschung und wissenschaftliche Innovation in Deutschland nicht denkbar. Allein am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) arbeiten Wissenschaftler:innen aus mehr als 60 Nationen. Das ist Ausdruck unserer weltweiten Vernetzung und unseres klaren Bekenntnisses zur internationalen Kooperation. Wissenschaft und Forschung brauchen Offenheit und Freiheit; die Rahmenbedingungen dafür werden in verschiedenen Regionen jedoch komplexer. Auch in den USA, traditionell ein bedeutender Partner in vielen Forschungsbereichen, gibt es Entwicklungen, die potenziell Einfluss auf die wissenschaftliche Freiheit nehmen könnten. Davon betroffen scheinen insbesondere sensible Felder wie die Klima- und Erdsystemforschung, die Geschlechterforschung sowie die Infektions- und Impfstoffforschung. Selbst renommierte Einrichtungen wie die National Institutes of Health (NIH) – mit einem Jahresbudget von 48 Milliarden US-Dollar die weltweit größte Institution im Bereich der Gesundheitsforschung – bleiben von diesen Dynamiken nicht vollständig unberührt. Die USA sind und bleiben eine herausragende Wissenschaftsnation mit renommierten Institutionen wie National Institutes of Health (NIH), die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und zahlreichen Spitzenuniversitäten. Ihre Rolle ist zentral in der Bewältigung von Epidemien, bei der Entwicklung neuer Therapien und in der internationalen Gesundheitsvorsorge. Die enge wissenschaftliche Verbindung zwischen Deutschland und den USA ist von entscheidender Bedeutung, wenn wir zukünftige Gesundheitskrisen wirksam bewältigen und nachhaltige Lösungen für globale Herausforderungen entwickeln wollen. Erste positive Signale deuten darauf hin, dass Deutschland international – insbesondere in den USA, aber auch in Kanada –zunehmend attraktiver als Forschungsstandort wahrgenommen wird. So hat sich etwa die Zahl der Bewerbungen aus den USA auf jüngste Ausschreibungen zur Leitung von Forschungsgruppen am HZI im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Mit zusätzlichen Mitteln werden wir weitere Gruppenleiterstellen schaffen, um diesen hochqualifizierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine langfristige Perspektive in Deutschland zu bieten und gleichzeitig die Helmholtz-Gemeinschaft nachhaltig zu stärken. Damit uns dies in noch größerem Umfang gelingt, sind jedoch gezielte Verbesserungen notwendig – insbesondere in Bezug auf unsere strukturellen Rahmenbedingungen und die sogenannten „Soft Values“. Es liegt an uns, durch attraktive Strukturen und ein innovatives Arbeitsumfeld noch mehr exzellente Köpfe für Deutschland zu gewinnen. Mit anderen Worten: Wäre es uns in den vergangenen Jahren gelungen, die Rahmenbedingungen für wissenschaftliche Karrieren konsequenter zu verbessern, könnte Deutschland seine internationale Anziehungskraft viel stärker aus sich selbst heraus entfalten. Statt gezielt Fachkräfte aus den USA abzuwerben, setzen wir darauf, einen Ort zu schaffen, der für wissenschaftliche Freiheit, verlässliche Rahmenbedingungen und lebendige internationale Kooperation steht. Unser Ziel bleibt es, die transatlantischen Wissenschaftsbeziehungen zu vertiefen und gemeinsam globale Herausforderungen anzugehen – von der Klimakrise bis zu neuen Pandemien. Wissenschaft ist per Definition international. Und wir alle tragen Verantwortung dafür, die Werte von Offenheit, akademischer Freiheit und Integrität zu verteidigen. Was wir jetzt brauchen, ist keine nationalistisch geprägte Konkurrenzhaltung, sondern kluge, langfristig gedachte Wissenschaftsdiplomatie. Nicht Wettbewerb, sondern Weitsicht ist das Gebot der Stunde. |

|

|

|

|

|

|

|

Quantencomputer: Der Spiegel berichtet über den Quantenforscher Rami Barends, der am Forschungszentrum Jülich tätig ist. Nach Stationen an der University of California und bei Google arbeitet er seit 2021 in der Grundlagenforschung in Jülich. Sein Ziel: Gemeinsam mit seinem 19-köpfigen Team arbeitet er daran, einen Quantencomputer auf Basis supraleitender Qubits zu entwickeln – mit dem Ziel, Quantencomputer alltagstauglich zu machen. Darmgesundheit: Die neuere Forschung liefert zunehmend Hinweise darauf, dass das Mikrobiom eine Schlüsselrolle bei zahlreichen Erkrankungen wie Depressionen, Diabetes oder Allergien spielt. Umso wichtiger ist es, zu verstehen, wie dieses komplexe System funktioniert. In der 3Sat-Dokumentation „Biotop Mensch“ äußern sich dazu verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler – unter ihnen auch die Biologin Lisa Osbelt-Block vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI). Ihr Forschungsgebiet: mikrobielle Immunregulation. Nachhaltige Treibstoffe: Das am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) gegründete Start-up ICODOS hat gemeinsam mit Partnern ein Verfahren entwickelt, mit dem sich aus Klärschlamm klimaneutraler Schiffstreibstoff herstellen lässt. Dabei wird das entstehende Biogas gereinigt und zusammen mit grünem Wasserstoff zu E-Methanol umgewandelt. Die Frankfurter Rundschau berichtet über die Eröffnung der Pilotanlage am 24. März im Mannheimer Klärwerk. Prävention: Am Berliner Max Delbrück Center widmen sich Norbert Hübner und sein Forschungsteam der Aufgabe, genetische Vorbedingungen für Erkrankungen durch Zellanalyse zu entschlüsseln, um darauf aufbauend wirksame Präventionstherapien zu entwickeln. Im Gespräch mit der Berliner Morgenpost betont er: „Die Ärzte greifen ja in aller Regel erst ein, wenn der Mensch schon krank geworden ist. Unser Ziel ist es, Gefahren für eine mögliche Erkrankung schon vorher zu erkennen und einen Ausbruch zu verhindern.“ Wissenschaftskommunikation: Forschende, die sich mit Themen wie Klimawandel, der Corona-Pandemie oder Gender Studies beschäftigen, geraten zunehmend ins Visier von Rechtspopulisten und Rechtsextremen. Der Spiegel berichtet über die Beratungsstelle Scicomm-Support, die im Juli 2023 ins Leben gerufen wurde. Sie bietet angefeindeten und bedrohten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an 365 Tagen im Jahr telefonische Unterstützung, zeigt Handlungswege auf und hilft gegebenenfalls mit juristischer Unterstützung. |

Herausgegeben von: Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V., Anna-Louisa-Karsch-Str.2, 10178 Berlin Redaktion: Sebastian Grote, Franziska Roeder, Martin Trinkaus Bilder: Phil Dera (Editorial) Noch kein Abo? Hier geht's zur Registrierung Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie einfach hier: Newsletter abbestellen © Helmholtz

|