|

||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

wir haben Geburtstag: 30 Jahre ist es her, dass aus der Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtungen die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren wurde. Unsere Arbeit ist heute wichtiger als je zuvor. Deutschland und die Welt stehen vor enormen Umbrüchen – ob Klimawandel, Energiewende oder Digitalisierung. Um diese zu bewältigen, braucht es starke Forschungsorganisationen aber auch politisch klug gestaltete Rahmenbedingungen. Im Standpunkt fordert Helmholtz-Präsident Otmar D. Wiestler mit Blick auf die Bundestagswahl, künftig einen noch stärkeren Schulterschluss von Wissenschaft und Wirtschaft: Dafür müssten unter anderem Forschung und Innovation in einem Bundesministerium strategisch zusammenlaufen. Im Interview mit table.media nimmt Wiestler Stellung zu seinen Positionen. Außerdem gibt Bernd Rech, Helmholtz-Vizepräsident und Vorstand des Helmholtz-Zentrums Berlin einen Überblick zum Stand der Energieforschung: Wo stehen wir und was müssen wir tun, um die Ziele der Energiewende zu erreichen? Viel Spaß beim Lesen! |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

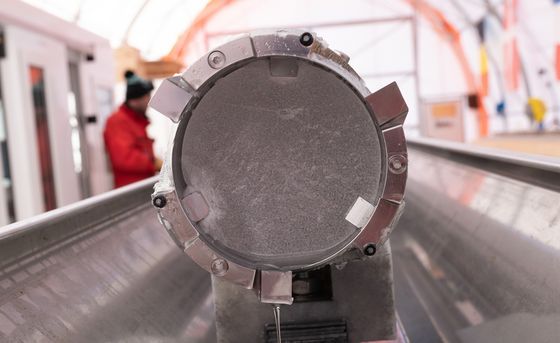

Das abgeteufte Eis enthält eine kontinuierliche Aufzeichnung der Geschichte unseres Klimas über bis zu 1,2 Millionen Jahre – und wahrscheinlich noch darüber hinaus. Der bisherige Altersrekord stammt aus dem im Jahr 2004 erbohrten Bohrkern, der die Atmosphäre der letzten 800.000 Jahre abbildet. Kampagnenleiter Frank Wilhelms, Glaziologe am Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI), berichtet aus der Antarktis: „Es ist faszinierend, dass wir jetzt wirklich genau dort Eis im Alter zwischen 800.000 und 1,2 Millionen Jahren erbohren konnten, wo wir es aufgrund unserer Vorerkundungen vorhergesagt hatten: im Tiefenbereich zwischen 2.426 und 2.490 Metern.“ In dieser Zeit liegt der Übergang des mittleren Pleistozäns, einer Periode, in der sich die Eiszeitzyklen von 41.000- auf 100.000-jährige Intervalle verlangsamten. Erdbahnparameter wie der Neigungswinkel, Sonneneinstrahlung und Eis-Albedo bestimmen diese Zyklen. Aber warum sich die Reaktion des Erdsystems plötzlich so verschoben hat, ist nach wie vor eines der größten Rätsel der Klimawissenschaft, das mit diesem Projekt gelüftet werden soll. Die Frequenz von Eiszeitzyklen zu verstehen, ist nicht nur wichtig für die bisherige Geschichte des Planeten und der Menschheit, sondern auch für unsere Zukunft. Sobald die Eiskerne in Europa sind, wird sich das Projekt auf die Analyse der Eisproben konzentrieren, um die Geschichte des Klimas und der Atmosphäre der Erde in den letzten 1,2 Millionen Jahren und wahrscheinlich darüber hinaus aufzudecken. In den untersten Abschnitten des Kerns könnte sogar noch älteres Eis aus der Zeit vor dem Quartär vorhanden sein. Die darunter liegenden Gesteine werden datiert, um herauszufinden, wann diese Region der Antarktis zum letzten Mal eisfrei war.

Mit CRISPR gegen Muskelschwund Künstliche Kiemen für Ozeangleiter |

|

Für mich, als Leiterin der Mechanischen Fertigung am HZB, ist kein Arbeitstag langweilig. Alle in meinem Team von 23 Mitarbeitenden, darunter 5 Auszubildende, verstehen sich als Dienstleister der Wissenschaft. Jeder Tag hält neue und spannende Herausforderungen bereit, sei es als „Feuerwehr“, wenn ganz schnell etwas repariert werden muss, oder bei feinwerkmechanischen Versuchsanordnungen, zum Beispiel für die Forschung an Lithium-Schwefel-Batterien. Wenn die Wissenschaftler:innen mit den von uns gebauten Geräten zu neuen Erkenntnissen gelangen und wir sogar im Paper erwähnt werden, ist das für uns der schönste Lohn.

Dann würde ich sofort mit dem Bau des geplanten neuen Großgerätes des HZB, BESSY III beginnen. Natürlich mit allem, was derzeit an innovativen Forschungsgeräten möglich ist. Dazu gehört auch eine neue, moderne Zentralwerkstatt an einem Standort. Bisher arbeiten wir an 2 Standorten, Berlin-Adlershof und Berlin-Wannsee. Die Werkstatt wäre selbstverständlich mit den neuesten Technologien ausgestattet.

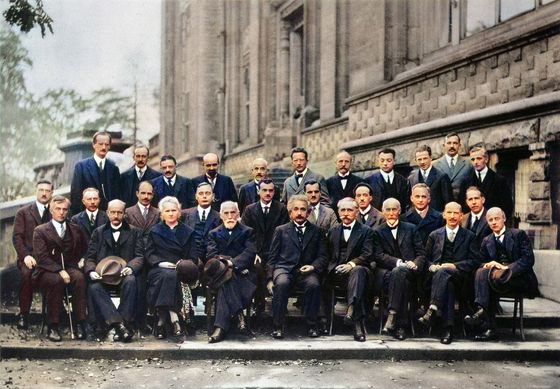

Ich würde es großartig finden, mit Albert Einstein sprechen zu können. Mich fasziniert es, dass er nicht nur ein großartiger Wissenschaftler, sondern ein echter „Weltbürger“ war, dazu seine menschliche, pazifistische Haltung. Da ich sehr an Politik und Geschichte interessiert bin, würde ich ihn nach den Parallelen zu der Zeit zwischen den Weltkriegen und heute befragen. Sicherlich hätte er einen Rat, was gegen den weltweit politischen Rechtsruck zu tun ist. Vielleicht könnte er mir sogar die Quantenphysik ein wenig erklären... |

|

|

|

Wenn die Trump-Regierung nur einen Tag nach der Amtseinführung die Gründung eines 500 Milliarden Dollar schweren KI-Projekts verkündet, dann ist es wie vieles in diesen Tagen eine Inszenierung. Dahinter stecken jedoch eine ernstzunehmende Richtungsentscheidung und ein deutliches Signal an Europa und China. Das chinesische KI-Start-up DeepSeek wiederum überrascht mit einem Sprachmodell, das mit einem Bruchteil der Ressourcen trainiert worden ist und anderen Modellen dennoch ebenbürtig zu sein scheint. Mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl sollten wir spätestens diese Entwicklungen als Weckruf verstehen, uns auf einen Innovationswettbewerb vorzubereiten, wie wir ihn nie zuvor gesehen haben. In nahezu allen Lebensbereichen stehen uns enorme Transformationen bevor, die unsere Zukunft prägen werden: die dringend erforderliche Energiewende, der Umgang mit dem sich zuspitzenden Klimawandel, die Mobilitätswende oder eine innovative Gesundheitsversorgung. In jedem dieser Bereiche wird Künstliche Intelligenz eine entscheidende Rolle spielen. Doch im Wettbewerb mit den USA und China dürfen wir deren Strategien nicht einfach kopieren, sondern müssen unsere eigenen Stärken ausspielen – insbesondere die hohe Qualität von Forschungsdaten oder die Erfahrung mit KI-Grundlagenmodellen. Unser Erfolg in der Helmholtz-Gemeinschaft beruht auf einer strategischen Verknüpfung der Forschungsbereiche mit Datenwissenschaften. Für echte Innovationserfolge benötigen wir künftig einen noch stärkeren Schulterschluss von Wissenschaft und Wirtschaft. Gemeinsam müssen wir an völlig neuen Technologien arbeiten und einen globalen Spitzenplatz im Innovationswettbewerb einnehmen. Es wird in den kommenden Jahren darum gehen, über die Automobilindustrie, dem heute noch bedeutendsten Industriesektor, hinaus zu denken und neue Zukunftsmärke zu erschließen – unter anderem im Medizinsektor, wie ich es vor einigen Wochen gemeinsam mit Michael Kaschke vom Stifterverband dargelegt habe. Mit einer Reihe von regionalen und thematischen Innovationsclustern hätten wir das Potenzial für Entwicklungsschübe auf kritischen Zukunftsfeldern. Dafür müssen wir aber auch neue Konstellationen der Zusammenarbeit und neue Finanzierungsmodelle erproben, wie beispielsweise mutigere Kombinationen von öffentlichen und privaten Mitteln oder steuerliche Anreize für private Forschungs- und Innovationsförderung. Selbstverständlich sind wir auf Investitionen in moderne Ausbildungszweige und Talente aus der ganzen Welt angewiesen. Gemeinsam müssen wir an einer stärkeren Willkommenskultur arbeiten und die Hürden für das internationale Recruiting abbauen. Um diese Ziele zu erreichen, müssen Forschung und Innovation in der kommenden Legislaturperiode einen prominenten Stellenwert in der Agenda der neuen Bundesregierung erhalten. Deutschland verdient ein Bundesministerium mit einem neuen Zuschnitt und einer hoch kompetenten Leitung, in dem diese beiden Bereiche strategisch zusammenlaufen. Heute stehen wir vor dem Problem, dass unsere Forschung in verschiedenen Ressorts verankert ist und die derzeitigen Zuschnitte teils wenig innovationsfreundlich sind. Die Energietransformation zum Beispiel wird erschwert, wenn sie grundsätzlich über das BMWK läuft, die Zukunftstechnologien allerdings im BMBF verhandelt werden. Der von einigen Akteuren eingebrachte Vorschlag eines Digitalministeriums erscheint mir hingegen zu kurz gedacht. Digitalisierung sollte sich auf keinen Fall in einem Haus bündeln, sondern muss sich zwingend durch alle Bereiche ziehen – von Gesundheit über Energiesysteme, Klima, Mobilität bis zu Bildung und Finanzen. Letztendlich muss das neue Ministerium auch konsequent auf Bürokratieabbau setzen, um das Silicon Valley of Bureaucracy in unserem Land endlich aufzubrechen. Bürokratieabbau ließe sich nach der Wahl in einem Sofortprogramm für den Forschungsstandort Deutschland binnen weniger Wochen realisieren – wohlgemerkt ohne Kosten zu verursachen. Die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Wer sie ignoriert, gefährdet unsere Zukunftsfähigkeit. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Künstliche Intelligenz: Welche ideologischen Verzerrungen weist die chinesische KI DeepSeek auf? Mit dieser Frage hat sich QuantPi, ein aus dem CISPA Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit sowie der Universität des Saarlandes ausgegründetes Unternehmen, beschäftigt. Das Ergebnis: Der Einfluss der chinesischen Zensur ist klar erkennbar. Die FAZ stellt die Untersuchungsergebnisse im Detail vor. Übergewicht: Wissenschaftler:innen des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) haben die bislang größte internationale Studie zu Darmkrebs neu analysiert und festgestellt, dass Übergewicht einen stärkeren Einfluss auf die Entstehung von Darmkrebs hat als bisher vermutet. Warum Übergewicht und Adipositas bislang als Risikofaktoren unterschätzt wurden, erklärt Michael Hofmeister vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) im Deutschlandfunk. Sicherheitsrelevante Forschung: Deutschland müsse sich gegen externe Bedrohungen verteidigen können, um die freiheitliche Demokratie zu schützen, betont DESY-Vorsitzender Helmut Dosch. Daher sei es entscheidend, sicherheitsrelevante Forschung gezielt auf Projektbasis zu fördern. Wie eine solche Förderung konkret ausgestaltet werden könnte, erläutert er im Spiegel. Geothermie: Während der Ausbau von Wind- und Solarkraft zur Erzeugung grünen Stroms in Deutschland voranschreitet, bleiben viele Fragen zur klimaneutralen Wärmeerzeugung offen. Dabei liegt eine naheliegende Lösung bereits vor: die Nutzung der Erdwärme, auch Geothermie genannt. Derzeit kommen in Deutschland vor allem hydrothermale Systeme zum Einsatz. Doch was tun, wenn an einem Standort nicht das dafür nötige Thermalwasser vorliegt? Diese Frage beantwortet Ingo Sass vom GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in der Zeit. Munitionsbergung: Im Sommer vergangenen Jahres begann die erste Pilotphase des Sofortprogramms „Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee“ in der Lübecker Bucht. Das mit 100 Millionen Euro von der Bundesregierung geförderte Projekt soll Altmunition auf dem Meeresgrund erfassen, bergen und entsorgen. In einer ausführlichen Reportage beleuchtet die SZ die Herausforderungen, denen sich die Mitarbeitenden beteiligter Unternehmen sowie Forschende des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel bei der Kartierung und Bergung der Munition stellen müssen. |

Herausgegeben von: Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V., Anna-Louisa-Karsch-Str.2, 10178 Berlin Redaktion: Sebastian Grote, Franziska Roeder, Martin Trinkaus Bilder: Phil Dera (Editorial) Noch kein Abo? Hier geht's zur Registrierung Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie einfach hier: Newsletter abbestellen © Helmholtz

|