Ewigkeitschemikalien

PFAS: Gefahr erkannt – und jetzt?

PFAS aus Feuerlöschschäumen tragen besonders zur Kontaminierung von Böden und Wasser bei. Bild: Sergii Chernov/Shutterstock

Sie stecken in Pizzaverpackungen, medizinischen Geräten und Feuerlöschschäumen: PFAS – extrem wasser-, fett- und schmutzabweisende Chemikalien. Es gibt aber ein Problem: PFAS reichern sich in der Umwelt an und damit zunehmend auch im Menschen, wo sie diverse Erkrankungen auslösen können. Deshalb haben verschiedene europäische Länder Anfang 2023 einen Verbotsantrag für alle PFAS gestellt. Wir ordnen das Thema aus Sicht der Forschung ein.

PFAS-Chemikalien erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist das Ergebnis einer im Februar 2024 veröffentlichten Studie des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE). Seit dem Verbotsantrag mehrerer europäischer Länder im Januar 2013 häufen sich Nachrichten rund um die sogenannten „Ewigkeitschemikalien“. „Ewig“, weil sie extrem langlebig sind und sich insbesondere über Wasserkreisläufe in der gesamten Umwelt anreichern. Ganz neu ist das Thema allerdings nicht: Im Jahr 2009 wurde die erste PFAS-Substanz verboten, weitere Verbote einzelner Substanzen der Gruppe folgten. Jetzt aber geht es um das Verbot der gesamten Stoffgruppe, die bis zu 10.000 Verbindungen umfasst.

Das Kürzel PFAS steht für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Sie bestehen aus einem Kohlenstoffgerüst, dessen Wasserstoffatome entweder ganz oder nur teilweise durch Fluoratome ersetzt sind. Sie sind sehr unterschiedlich, zum Beispiel bezüglich der Anzahl der Kohlenstoffatome, weshalb man von lang- und kurzkettigen PFAS spricht. Insbesondere langkettige PFAS reichern sich stark in Lebewesen an. Im Jahr 2010 wurde Perfluoroctansäure (PFOS), eine langkettige Verbindung der PFAS-Gruppe, in die Verbotsliste der Stockholm-Konvention aufgenommen. PFOS wird seitdem nur noch in Ausnahmefällen verwendet. Einige Hersteller ersetzten die Substanz allerdings durch kürzerkettige PFAS. Solche Stoffe stecken noch heute in bestimmten Feuerlöschschäumen und finden Einsatz in der Galvanikindustrie, also bei Verfahren der Metallveredelung, wie zum Beispiel bei Verchromungen.

PFAS schwächen das Immunsystem

Ob kurzkettig oder langkettig – alle PFAS eint, dass sie entweder nicht abgebaut werden können oder in der Umwelt zu anderen PFAS umgewandelt werden, die ihrerseits nicht abbaubar sind. Und sie sind überall zu finden. Jede Person in Deutschland ist laut einer Studie aus dem Jahr 2020 mit PFAS belastet. „Wir sind PFAS ständig ausgesetzt“, sagt Gunda Herberth vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ. Die Umweltimmunologin erforscht die Wirkungen von Umweltbelastungen auf das Immunsystem. Die Substanzen stehen im Zusammenhang mit Leber- und Nierenerkrankungen, Arteriosklerose sowie Krebserkrankungen oder auch Asthma – Erkrankungen, die auch einen immunologischen Hintergrund haben können.

Gunda Herberth und Arkadiusz Pierschalski schauen sich die Ergebnisse ihrer Versuche mit Immunzellen an. Bild: Kristin Junge/UFZ

In ihren Versuchen mit menschlichen Immunzellen sahen Herberth und ihr Team, dass die Immunzellen in ihrer Funktion gehemmt wurden, nachdem sie mit PFAS in Kontakt kamen. „In unserem Experiment hat sich gezeigt, dass die T-Helferzellen und die MAIT-Zellen in ihrer Aktivität am meisten beeinflusst waren“, sagt Herberth. MAIT-Zellen kommen in den Schleimhäuten vor, sind also die erste Barriere für eindringende Keime. T-Helferzellen spielen eine zentrale Rolle im Immunsystem und haben, wie der Name schon sagt, eine Helferfunktion: Sie unterstützen die Immunreaktion. Eine Störung dieser Funktion könnte zu erhöhten Infekten führen oder zu einer verminderten Antikörperproduktion, beispielsweise nach einer Impfung.

Der Effekt auf das Immunsystem ist vielleicht die wichtigste gesundheitliche Auswirkung der PFAS, weil ein dysreguliertes Immunsystem die Basis für viele Erkrankungen ist. „Leider ist die Wirkung auf das Immunsystem bisher am wenigsten untersucht“, sagt Herberth. Ein Grund dafür ist, dass Hersteller bisher nur zeigen müssen, ob eine Substanz krebserregend, fruchtschädigend oder neurotoxisch ist. Die Wirkung einer Chemikalie auf das Immunsystem müssen sie nicht prüfen. Gunda Herberth wünscht sich deshalb, dass Hersteller künftig enger mit der Forschung zusammenarbeiten, um neue Substanzen vor ihrem Einsatz auf ihre immunologische Wirkung zu untersuchen. „Wir haben ja die Tests und Methoden“, sagt sie.

Spezielle Analysetechniken spüren unbekannte Substanzen auf

Umweltchemiker:innen werden der Aufgabe kaum Herr, all die unbekannten PFAS zu detektieren und zu bewerten. „Wir alleine können nicht für jede einzelne von Tausenden Substanzen Tests machen“, sagt die Umweltanalytikerin Hanna Joerss. „Damit wären wir noch Jahrzehnte beschäftigt.“ Erschwerend kommt hinzu, dass Hersteller immer wieder neue PFAS auf den Markt gebracht haben. „Sobald eine Substanz verboten wurde, ist die Industrie durch eine kleine Veränderung im Molekül zu einem Ersatzstoff übergegangen, der in dem Moment nicht verboten, aber zum Teil genauso problematisch war“, sagt Joerss. „Das Spiel kann man immer weiterspielen, aber das löst ja das Grundproblem nicht.“ Am Helmholtz-Zentrum Hereon in Geesthacht forscht Hanna Joerss an Methoden, noch unbekannte PFAS zu identifizieren. Ein Verbot der gesamten PFAS-Stoffklasse hält sie für sehr wichtig. „Das ist ganz relevant, weil man sonst immer in die Ersatzstoff-Problematik kommt,“ sagt Joerss.

Um die Ersatzstoffe aufzuspüren, nutzt Joerss hochauflösende Massenspektrometrie. „Bei dieser Methode untersuchen wir mit hoher Genauigkeit Molekülmassen in einer Probe, die wir im Nachhinein zuzuordnen versuchen“, sagt Joerss. „So können wir PFAS aufspüren, die wir mit den klassischen Analysemethoden nicht entdeckt haben.“ Ein anderer Ansatz ist, anhand bestimmter Parameter eine Summe von PFAS in der Probe zu bestimmen. Daran lässt sich erkennen, ob es eine große oder kleine PFAS-Belastung gibt. „Mit unseren Methoden können wir 2.000 PFAS detektieren. Mit der klassischen Methode sind es 40“, sagt Joerss. „In Routinelaboren werden meist zwischen zehn und 30 PFAS untersucht.“

Hanna Joerss im Labor, in dem sie die hochauflösenden massenspektroskopischen Untersuchungen durchführt. Bild: Helmholtz-Zentrum Hereon

Anhand der Muster der Substanzen kann sie diese auf eine bestimmte Quelle zurückführen, zum Beispiel auf Hotspots wie Chemieparks, Galvanikindustrie und Feuerlöschübungsplätze. „Wenn ich an einem Fluss eine Probe nehme und in der Analyse für eine PFAS-Substanz hohe Werte und eine andere PFAS-Substanz niedrige Werte sehe, kann ich Rückschlüsse ziehen, ob die Belastung von einer städtischen Kläranlage oder einem Galvanikbetrieb beziehungsweise einer Chemieanlage kommt, die ganz bestimmte PFAS einsetzen“, sagt die Forscherin. Sie und ihre Kolleg:innen stehen im engen Kontakt mit Umweltbehörden und zum Teil auch mit Landesämtern, die nicht über dieselben analytischen Methoden verfügen. „Wenn wir die Quelle kennen, arbeiten wir mit den Behörden zusammen, damit die Emissionen reduziert werden können. Wenn es ein alter Schadensfall ist, zum Beispiel über Feuerlöschschäume, versuchen wir den zu verstehen und auf eine Sanierung hinzuarbeiten“, sagt Joerss.

Neue Filtertechniken für PFAS

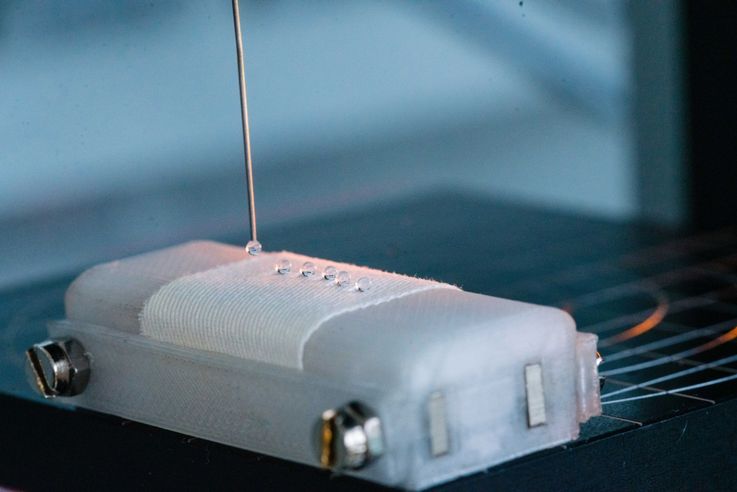

Hier schließt das Forschungsgebiet von Anett Georgi an. Die Chemikerin forscht am Department Technische Biogeochemie des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig zu Sanierungsverfahren und Abwasserreinigung. In dem Projekt FABEKO entwickelt sie gemeinsam mit anderen Wissenschaftler:innen und Sanierungsfachleuten Verfahren, belastete Böden und Wässer von PFAS direkt vor Ort zu reinigen. Dafür verwendet sie Aktivkohle, das am häufigsten eingesetzte Adsorptionsmittel in der Wasserreinigung. Es filtert langkettige PFAS aus Wasser gut heraus, hält allerdings kurzkettige PFAS weniger gut zurück, weshalb die Kohlefilter sehr oft ausgetauscht werden müssen. Anett Georgi und ihr Team haben deswegen ein Verfahren entwickelt, mit dem sich die Aktivkohle einfach regenerieren lässt – mithilfe von elektrischem Strom.

Elektrosorptionsmodule in der FABEKO-Pilotanlage. Foto: Robert Köhler, UFZ

„Man könnte das kurz als Elektrosorption bezeichnen“, sagt Georgi. „Die typischen kurzkettigen PFAS sind negativ geladene Ionen. Wenn wir die Aktivkohle auch negativ laden, werden diese PFAS-Anionen abgestoßen und wir können sie mit einer kleinen Menge Regenerierungslösung aus der Aktivkohle ausspülen“, erläutert Georgi. Das zurückbleibende Konzentrat behandelt sie mit einem speziellen Verfahren, das die PFAS in komplett unbedenkliche Produkte abbaut. „Dafür nutzen wir Elektrooxidation. Mit diesem Verfahren lassen sich die PFAS komplett zerstören und zurück bleiben Kohlendioxid, Fluorid und Wasser. Das Fluorid lässt sich durch Zugabe von Kalziumionen abscheiden“, sagt Georgi. Ein typischer Anwendungsfall für dieses Verfahren sind Grundwässer, die durch Feuerlöschschäume mit PFAS kontaminiert sind. Auch für die Behandlung von Trinkwasser ist es geeignet.

Mineralische Schwämme im Filtertest

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Ariette Schierz sucht Anett Georgi aber auch nach Alternativen zur Aktivkohle. „Aktivkohle kann viel, aber sie hat eben auch den Nachteil, dass wir nach wie vor große Mengen aus Asien importieren“, sagt sie. „Hinzu kommt, dass die Aktivkohleherstellung und auch die Regenerierung bis hin zur Verbrennung einen erheblichen CO2-Fußabdruck haben.“ Ein aussichtsreicher umweltfreundlicherer Kandidat sind Zeolithe. Das sind Vulkangesteine mit schwammähnlichen Strukturen, die sich auch großtechnisch aus mineralischen, leicht verfügbaren Stoffen, herstellen lassen.

Pilotversuch mit einem Zeolith-Adsorber (links) im Vergleich zum Aktivkohle-Adsorber (rechts) bei der Firma Winning Plastics – Diepersdorf GmbH. Foto: Dr. Robert Köhler, UFZ

Ein wesentlicher Vorteil des Zeolithverfahrens ist, dass zur Schadstoffzerstörung im verbleibenden Filterkonzentrat Oxidationsmittel wie Persulfat eingesetzt werden können. Persulfat lässt sich zudem elektrochemisch herstellen. „Das heißt, wir können hierfür erneuerbare Energien zur Regenerierung der Adsorber verwenden“, sagt Georgi. Die Regenerierung von Aktivkohle hingegen benötigt hohe Temperaturen unter Verbrauch fossiler Rohstoffe. Das Team vom UFZ erprobt die Zeolithmethode zurzeit in Zusammenarbeit mit einem Galvanikbetrieb, der Kunststoffteile verchromt. Solche Betriebe setzen für den Arbeitsschutz eine Substanz ein, die immer noch den PFAS zuzuordnen ist. Die Galvanikfirma arbeitet nunmehr daran, ihre Wasserbehandlungsanlage so auszustatten, dass künftig keine PFAS mehr mit dem Abwasser abgegeben werden.

Einige Hersteller scheinen also zu erkennen, dass etwas passieren muss. Auch viele Outdoorhersteller versuchen auf PFAS zu verzichten. Die Produkte mögen hinsichtlich bestimmter Anforderungen weniger leistungsfähig sein als vorher, aber ist das überhaupt ein Problem?

Diese Frage beschäftigt die Chemikerin Michaela Müller. Sie ist Leiterin der Abteilung Funktionale Oberflächen und Materialien am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik. Dort forscht sie unter anderem an PFAS-freien Beschichtungen. Dass das PFAS-Verbot kommen wird, dessen ist sie sicher. „Damit muss sich jeder abfinden. Und da muss ich mich erstmal fragen, ob ich für mein Produkt überhaupt PFAS brauche,“ sagt Müller. Zu ihr kommen viele Hersteller, die nach umweltfreundlichen Alternativen für ihre Produkte suchen, unter anderem auch Beschichtungen für Outdoorbekleidung. „Da setzen wir dann an, um genau zu hinterfragen, ob eine Anwendung zum Beispiel nur wasserabweisend sein muss. Dafür haben Fluorpolymere eine super Performance, für die es früher aber schon Alternativen gab“, sagt Müller. Alternativlösungen basieren häufig auf Silikonen. Die sind zwar nicht so problematisch wie PFAS, aber ebenfalls nicht leicht abbaubar. Deswegen wünschen sich viele Hersteller, die sich an Michaela Müller wenden, zunehmend silikonfreie Lösungen.

Chitosan – eine biobasierte PFAS-Alternative

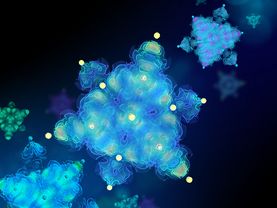

Die Forscherin und ihr Team arbeiten deshalb an rein biobasierten Textilbeschichtungen aus Chitosan. Dieser Stoff wird aus Krabbenschalen gewonnen, die eigentlich als Abfallprodukt enden würden. Chitosan wirkt wasserabweisend, ist atmungsaktiv und antistatisch, verfügt also über gute Eigenschaften für die Textilverarbeitung. Damit die Chitosane wasserabweisend werden, müssen die Forschenden sie allerdings chemisch modifizieren. „Die Modifizierung ist zwar biobasiert, aber auch biobasierte Stoffe können toxisch sein,“ gibt Müller zu bedenken. Das heißt, biobasierte Alternativen müssen ebenfalls auf Umwelt-, Human- und Tiertoxizität geprüft werden. „Sonst hat man in Zukunft im schlimmsten Fall die gleichen Probleme wie mit den Fluorpolymeren“, sagt Müller. An die Leistungsfähigkeit von PFAS oder Silikonen reicht die Substanz im Moment noch nicht heran. „Wir arbeiten daran, sie noch besser zu machen“, sagt Müller. „Man muss sich aber auch fragen, wann eine Performance ausreicht. Wir brauchen nicht immer die Maximallösung, hätten dafür aber eine Beschichtung mit gewissen ökologischen Vorteilen.“

Kontaktwinkelmessungen eines mit modifiziertem Chitosan hydrophobierten Textils bestätigen eine hervorragende Wasserabweisung. Bild: Fraunhofer IGB

Verzichtbar findet Michaela Müller PFAS in Schmiermitteln für Fahrradketten oder Skiwachs. „Im ganzen Sport- und Haushaltsbereich braucht man PFAS aus meiner Sicht nicht. Da muss die Umwelt einfach im Vordergrund stehen.“ Das angestrebte Verbot der übergeordneten Klasse aller per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen ist ihr trotzdem zu weit gefasst. „Das hätte man aus meiner Sicht zum Beispiel nach dem Kriterium der Verfügbarkeit in der Umwelt einschränken müssen,“ sagt Müller. Vor allen Dingen müssten die Hersteller dazu verpflichtet werden, die Entsorgung und das Recycling zu regeln.

Entscheidend sind vernünftige Entsorgungskonzepte

Eine Position, die Felix Schacher von der Universität Jena teilt. „Man muss sich überlegen, was denn tatsächlich der Eintragsweg von PFAS in die Umwelt ist. Und daran kann ich arbeiten,“ sagt der Polymerchemiker. Statt Substanzen zu verbieten, würde er Hersteller eher dazu animieren, ganzheitliche Verwertungskonzepte zu entwerfen, die schon bei Beginn der Konzeption eines Produktes das Recycling mit einplanen. Auf der anderen Seite sei ein bisschen regulatorischer Druck auch gut. Bei Firmen müsse er regelmäßig Überzeugungsarbeit leisten, auch mal einen neuen Weg zu gehen. „Und wenn ich generell keinen Druck erzeuge, etablierte Verfahren auch mal zu überdenken, dann wird sich nie etwas ändern. Es ist also nicht immer so, dass Verbote nur schlecht sind,“ sagt Schacher.

Felix Schacher forscht unter anderem an Polymermembranen für den Einsatz in Brennstoffzellen. Er setzt dabei auf Polysulfone als Ersatz für Nafion. Nafion ist ein fluoriertes Polymer, ähnlich wie Teflon. „Wir versuchen das, was Nafion so interessant macht, nämlich die Ionenleitfähigkeit, auch mit Polysulfonen zu erreichen. Damit hätten wir nichtfluorierte Membranen, die vielleicht auch sehr gut leitfähig sind,“ sagt Schacher. Allerdings sind auch Polysulfone langlebig und werden nur schwer in der Umwelt abgebaut. Den Großteil des Umweltproblems sieht Schacher allerdings darin, dass wir mit Kunststoffen nicht vernünftig umgehen. „Egal welchen Stoff wir für großtechnische Anwendungen benutzen: Wenn wir kein vernünftiges Entsorgungskonzept haben, werden diese Stoffe immer Probleme generieren,“ sagt er. Statt Reststoffe einfach nur zu verbrennen, sei es zum Beispiel besser, Konzepte für ein chemisches Recycling weiterzuentwickeln, weil dabei Ausgangsstoffe für weitere Prozesse gewonnen werden können. „Da sehe ich die Herausforderung für uns Chemiker in den nächsten Jahren,“ sagt Schacher.

Leser:innenkommentare