Portrait

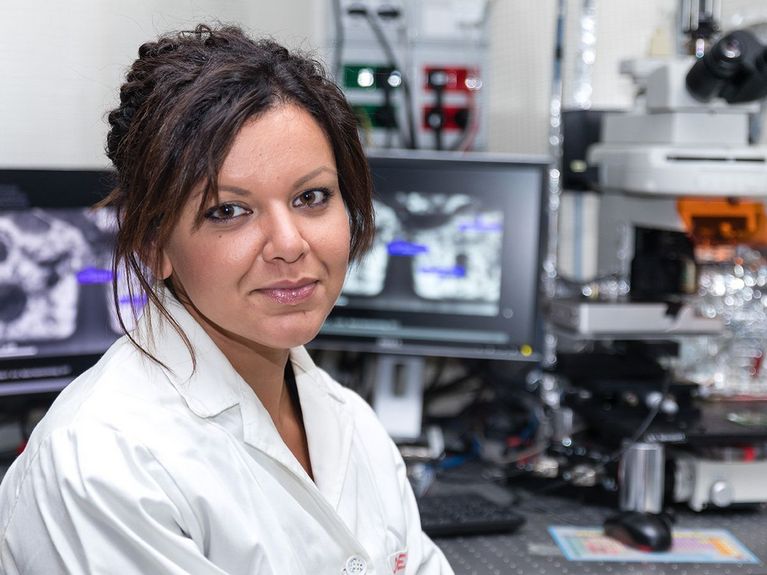

„Die Neugier treibt mich an“

Bild:Istituto Italiano di Tecnologia

Francesca Santoro vom Forschungszentrum Jülich versucht mithilfe von intelligenten Computerchips menschliche Nervenzellen so zu beeinflussen, dass damit Störungen und Fehler behoben werden können, wie sie etwa bei Alzheimer und Parkinson auftreten. Für ihre Arbeit wurde sie nun mit dem diesjährigen Early Career Award der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina ausgezeichnet.

Die Ursachen von Krankheiten lassen sich fast immer auf die zellulärer Ebene zurückführen. Um Fehler auf dieser Ebene zu beheben oder bestimmte zelluläre Effekte zu erzielen, gibt man entsprechende Wirkstoffe zu den Zellen, Medikamente. Francescas Santoro vom Forschungszentrum Jülich hingegen geht völlig anders vor: Sie versucht Zellen und Zellverbände zu beeinflussen mithilfe elektrischer Signale, die von Computerchips ausgesandt werden, die wiederum mithilfe Künstlicher Intelligenz fähig sind zu lernen. Damit vereint sie nicht nur gleich mehrere bahnbrechende Zukunftstechnologien, sie baut auch eine Grundlage für ganz neue Behandlungsmethoden zur Therapie von Krankheiten wie Parkinson und Alzheimer.

Ihr innovativer Ansatz und die damit verbundenen Forschungserfolge haben Santoro für ihr junges Alter von nicht einmal 40 Jahren eine jetzt schon atemberaubende Wissenschaftlerkarriere beschert. Seit 2022 forscht und lehrt sie am Jülicher Institut für Bioelectronics – angesiedelt am Forschungszentrum Jülich – und an der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der RWTH Aachen. Zahlreiche Preise hat sie für ihre Forschung bereits erhalten, kürzlich kam eine besonders renommierte Auszeichnung hinzu: Francesca Santoro trägt den diesjährigen Early Career Award der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, dotiert mit 30.000 Euro.

„Natürlich ist die große Vision, dass meine Forschung einmal hilft, Menschen zu helfen“, sagt Francesca Santoro. Dafür legt sie mit ihrer Arbeit zunächst die Basis: Sie forscht nicht an Patienten, sondern in vitro, also an Zellen im Labor. Grundlagenforschung. „Klar, manchmal denke ich daran, was andere Wissenschaftler aus meinen Erkenntnissen wohl machen, welche Anwendungen sie darauf aufbauend entwickeln werden. Aber in der täglichen Forschung gibt es noch eine andere, ebenso einfache wie mächtige Kraft, die mich antreibt: Die Neugier“, sagt Santoro lächelnd.

Die Neugier hat sie auch dorthin geführt, wo sie heute steht. Bereits in ihrer Masterarbeit an der Universität von Neapel in Italien beschäftigte sie sich damit, wie Computerchips und deren ausgesandte elektrische Signale die Funktionen von Körperzellen beeinflussen können. Dass elektrische Signale zum Beispiel das Ausschütten von Botenstoffen auslösen oder in den Zielzellen das Generieren neuer Signale auslösen können, ist nicht überraschend – kommunizieren menschliche Nervenzellen, die über Synapsen miteinander verschaltet sind, doch genau ebenso: über elektrische Signale. „Von Anfang an hat mich die Frage interessiert, ob und wie wir uns mit Computerchips in diese zellulären Kommunikationswege gewissermaßen einklinken und so Mängel und Fehler beheben und ausgleichen können. Das Interesse daran und die Suche nach Antworten ist bis heute geblieben“, sagt Santoro.

Francesca Santoro im Labor. Bild: Istituto Italiano di Tecnologia

Im Jahr 2014 ging sie an die Stanford University, 2017 kehrte sie nach Neapel zurück und übernahm am dortigen Istituto Italiano di Tecnologie die Leitung einer Nachwuchsgruppe, mit der sie ein ultradünnes und hautverträgliches Material entwickelte, das in der Lage ist, verletzte Hautzellen elektrisch zu stimulieren. Das ultradünne Material hat photovoltaische Eigenschaften, das heißt, es bezieht Strom aus dem Sonnenlicht und braucht keine Batterie. Santoro und ihr Team konnten zeigen, dass sich mithilfe der Stimulationen die Heilung von beschädigtem Gewebe signifikant verbessert.

Doch die Haut hat sich für Santoro nur als Zwischenstation herausgestellt. Seit Anfang des Jahres lebt Santoro in Deutschland, in Jülich – und ist dabei vernetzt mit der Welt. Sie forscht hier an biohybriden Synapsen und entwickelt diese. Vereinfacht gesagt sind dies lernende Mikrochips, die an Nervenzellverbände angelagert werden und elektrische Impulse aussenden und so bestimmte Effekte auslösen können, je nachdem, in welchem Umfang und in welcher Frequenz sie die anderen, „echten“ Nervenzellen stimulieren. „Das Schöne an den Mikrochips ist, dass sie über sogenannte tiefe neuronale Netzwerke verfügen, die lernfähig sind: Anfangs müssen wir ihnen noch erklären, was sie zu tun haben, aber je länger sie mit den menschlichen Nervenzellen ‚zusammenarbeiten‘, desto besser fügen sie sich ein“, sagt Sanotoro.

Das ist einerseits interessant für die Perspektive, einmal künstliche Gelenke und Organe zu implantieren, die sich auch in Bezug auf das Nervensystem besser integrieren. Aber auch für die Behandlung von Erkrankungen wie Parkinson oder Alzheimer, wo die Verschaltung von Nervenzellen und die Reizweiterleitung gestört sind, birgt der Ansatz von Santoros Forschung enormes Potenzial.

Entsprechend groß ist nicht nur die Förderung, sondern auch das Interesse anderer Forscher:innen. Derzeit ist Santoro an mehreren Projekten parallel beteiligt; sie betreut ihre Forschungsgruppen in Neapel und Deutschland und arbeitet mit Kollegen in Stanford und anderswo auf der Welt zusammen. „Klar, das ist manchmal ein bisschen Jonglieren – auch quer durch die Zeitzonen. Wenn die Kollegen in Europa Feierabend machen, dann geht es mit den Anliegen in den USA los.“ Santoro lacht. „Aber ich habe inzwischen gelernt, das so zu managen, dass niemand allzu lange warten muss und dass ich zugleich nicht im Stress versinke.“ Gerade die jungen Nachwuchsforscher:innen und ihr Enthusiasmus und ihre Energie sind für Santoro immer wieder beeindruckend – und eine Quelle für Freude und Kraft. „Ich präge nicht nur meine Teams, mein Teams prägen auch mich – und zwar im positiven Sinne“, sagt Santoro.

Ob Deutschland sie auch prägt? Santoro schmunzelt. „Wie sehr ich mich verändert habe, das sehe ich, wenn ich mal in Neapel bin: Dann staunen alle, dass ich den Regen vermisse oder dass ich statt Espresso jetzt plötzlich Kaffee mit Milchcreme trinke.“ Santoro wirkt aber auch auf ihr Umfeld in Deutschland. „Ich glaube, gerade im Vergleich zu meinen deutschen Kollegen trifft das Klischee, dass ich, die Italienerin, ein ausgeprägtes Temperament habe“, sagt Santoro. „Ich habe manchmal das Gefühl, das färbt auch auf mein Team ab: Wenn in meinen Forschungsgruppen etwas besprochen wird, dann geht es immer etwas lauter zu – und sei es nur, weil wir uns über einen Erfolg sehr freuen!“

Santoro selbst steht kaum noch im Labor – vielmehr koordiniert, unterstützt und berät sie bei zahlreichen Forschungsarbeiten in Italien, Deutschland und den USA. Und das gefällt ihr: Sie hat jetzt einen noch größeren Hebel, um die Neugier zu bedienen.

Leser:innenkommentare