Porträt

Der Quanten-Groove

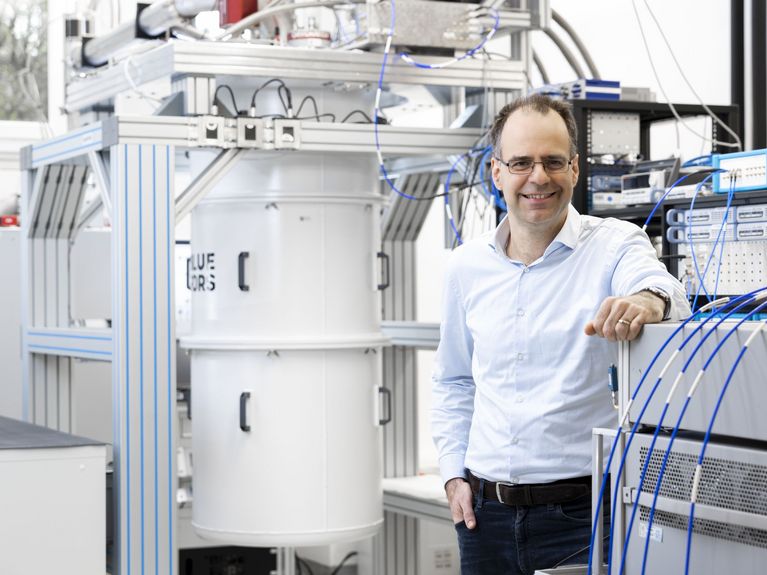

Am Forschungszentrum Jülich koordiniert Frank Wilhelm-Mauch den Bau des OpenSuperQ, des ersten europäischen Quantenrechners (Bild/Forschungszentrum Jülich/Sascha Kreklau).

Der Jülicher Physiker Frank Wilhelm-Mauch koordiniert den Bau des ersten europäischen Quantencomputers. Dabei hilft ihm auch eine Gabe, die er als Student auf den Bühnen von Jazzkellern erprobte: das Talent zum Improvisieren.

Das mit seiner Gitarre hat sich Frank Wilhelm-Mauch lange erträumt. Mit Mitte 40 kaufte er sie sich und begann, die ersten Griffe zu lernen. „Zum Klavier wollte ich nicht zurück; das habe ich schon bis zu meiner Promotion in einer tollen Band gespielt, mit der wir Chicago-Blues gemacht haben“, erzählt der Physiker. Ein elektrisches Instrument wollte er auch nicht, schließlich sitze er ohnehin schon den ganzen Tag am Computer, also fing er mit der akustischen Gitarre an. „Das ist endlich etwas“, sagt er und strahlt, „wo ich wieder einmal richtig schlecht sein darf!“

In seiner Forschung muss er richtig gut sein, denn das Ziel der europäischen Forschung im Quantencomputing ist es, den Vorsprung aufzuholen, den die Konkurrenz aus Amerika und Asien noch hat. In diesem Wettlauf hat der 50-Jährige eine Schlüsselfunktion. Am Forschungszentrum Jülich koordiniert er den Bau des OpenSuperQ, des ersten europäischen Quantenrechners. Neun Partner aus Wissenschaft und Industrie sind an dem Großprojekt beteiligt, das die EU als eines ihrer viel beachteten Flagship-Projekte fördert. Ständig gibt es für Wilhelm-Mauch als Koordinator etwas abzustimmen. „Man muss die Software von A mit der Elektronik von B im Labor von C zusammenbringen und von vornherein darauf achten, dass alles später zusammenpasst – und dabei bei jeder Komponente auf den Stand der Forschung noch mindestens eine Schippe drauflegen“, so umreißt Frank Wilhelm-Mauch lakonisch seine Herkulesaufgabe, die ihn zu einem der wichtigsten Quantencomputer-Entwickler in Deutschland macht. „Das Projekt schreitet voran, wegen Corona etwas verlangsamt“, sagt Wilhelm-Mauch, und: „Ab Herbst sollen verschiedene Ausbaustufen des Systems freigeschaltet und immer größer werdenden Kreisen zugänglich gemacht werden.“

Es gibt Videos, die ihn bei Vorträgen über sein Forschungsthema zeigen. Denkbar komplex sind die Quantencomputer, aber er schafft es, selbst Laienpublikum in seinen Bann zu ziehen. „Stellen Sie sich vor, dass Sie jemanden kennengelernt haben, aber seinen Namen nicht mehr wissen. Sie haben bloß noch seine Telefonnummer“, sagt er zum Beispiel. „Also nehmen Sie ein Telefonbuch zur Hand und versuchen, darin die Nummer zu finden.“

„Die Mathematik ist im Grunde die einzige Sprache, in der man die Quantenphysik erklären kann.“

Das Publikum lacht angesichts dieser Suche nach einer Nadel im Heuhaufen – und Frank Wilhelm-Mauch kommt zur Pointe: „Ein Quantencomputer kann eine solche Datenbank in einem einzigen Arbeitsschritt erfassen.“ Er redet dann von den Quantenbits – den sogenannten Qubits –, auf denen ein solcher Rechner basiert. Er erklärt, dass die Bits in herkömmlichen Computern entweder den Wert 0 oder 1 annehmen können, die Qubits allerdings beide Werte gleichzeitig.

Doch noch sind die Quantenrechner äußerst fehleranfällig. Die große Herausforderung der Forschung sei, die gewaltige Rechenkapazität dieser Computer auch wirklich zu nutzen und fehlerfreie Ergebnisse mit ihnen zu erzielen. Genauso herausfordernd ist es, Laien zu vermitteln, wie ein Quantencomputer funktioniert. „Alle Vergleiche hinken bei diesen Erklärungen“, sagt er entschuldigend: „Die Ausdrucksfähigkeit der Sprache reicht dafür nicht aus. Die Mathematik ist im Grunde die einzige Sprache, in der man die Quantenphysik erklären kann.“ Genau deshalb behilft er sich mit den Metaphern wie jenem vom Telefonbuch oder dem Heuhaufen, so unvollkommen sie eben auch sind. Im Beispiel mit dem Telefonbuch muss der Quantencomputer noch einige weitere Abfragen machen, bis der Zufall aus seiner Ausgabe verbannt ist, aber auch so ist er immer noch schneller als ein klassischer Computer.

„Noch bis 1994 galten Quantenrechner als eher obskures Gebiet.“

Aufbruchstimmung in der Quantenforschung

Er selbst stieß im denkbar spannendsten Moment auf sein Forschungsthema: 1999, direkt nach seiner Promotion in Karlsruhe, stieg er bei einer Arbeitsgruppe ein, die sich mit Quantencomputern beschäftigte. Es war die Zeit direkt nach dem „ausgedehnten Urknall“, wie Frank Wilhelm-Mauch diese Phase nennt: „Noch bis 1994 galten Quantenrechner als eher obskures Gebiet“, sagt er.

Frank Wilhelm-Mauch leitet das Institut Peter Grünberg am Forschungszentrum Jülich (Bild:Forschungszentrum Jülich).

Das änderte sich mit dem Shor-Algorithmus, in dem ein Wissenschaftler neue Wege zur tatsächlichen Umsetzung aufzeigte. Auf einmal interessierten sich Fachleute aus der Atom- und Molekülphysik für dieses Thema. Bald darauf, 1997 und 1998, wurde es durch neue Theorien zum Anziehungspunkt für Festkörperphysiker, es ging auf einmal um Fragen der Architektur von Computerchips. Und 1999 schließlich gelang es einem Forscher, ein einzelnes Quantenbit erstmals in der Praxis zu demonstrieren. Es war das Jahr, in dem Frank Wilhelm-Mauch mit seinem frischen Doktortitel auf den Zug aufsprang. Das Motto dieser Generation von Forschern brachte sein damaliger Mentor Hans Mooij auf den Punkt: „Ich kann niemandem versprechen, dass wir einen funktionierenden Quantencomputer entwickeln. Aber ich kann versprechen, dass wir viel Spaß bei der Suche nach ihm haben werden!“

Ein großes wissenschaftliches Abenteuer

Frank Wilhelm-Mauch schmunzelt, wenn er an diese Aufbruchstimmung denkt. Eigentlich, erzählt er, dachte er damals am Ende der Studienzeit eher über eine Karriere als Unternehmensberater nach, aber dann lockte ihn das wissenschaftliche Abenteuer. „Ich wollte es einfach einmal ausprobieren“, sagt er im Rückblick, „und wenn es mir nicht gefallen hätte, wäre ich nach einem Jahr ausgestiegen. Da wäre ich immer noch nicht 30 gewesen und hätte noch einmal etwas Neues anfangen können.“

Bis zu diesem Punkt hatte Frank Wilhelm-Mauch in Karlsruhe studiert und promoviert – aufgewachsen ist er im Schwäbischen und war der erste in seiner Familie, der an die Universität gegangen ist. Dann also die Arbeitsgruppe in Delft, danach die Habilitation in München. Er schüttelt den Kopf, wenn er an diese Zeit zurückdenkt: „Wer sich um das Jahr 2004 herum auf Professuren beworben hat und sagte, dass er an Quantencomputern arbeiten will, der bekam sehr wenige Einladungen“, sagt er. Deshalb machte er den „Umweg über Kanada“, wie er es nennt, und forschte einige Jahre in Ontario, bevor er schließlich 2011 an die Universität des Saarlandes berufen wurde – an jenen Lehrstuhl, von dem aus er inzwischen kooperativ nach Jülich berufen ist. Während der Pandemie ist er nur tageweise am Forschungszentrum: Wenn er morgens um sechs losfährt, sitzt er gegen neun an seinem Schreibtisch in Jülich und fällt abends todmüde in seiner dortigen Wohnung ins Bett.

Mit seiner Frau und den drei Kindern bleibt er aber erst einmal in Saarbrücken. Dort reagiert er sich beim Radfahren ab („im Saarland gibt es schlechte Radwege, aber schicke Nebenstraßen“) und eben mit seiner neu erworbenen Gitarre. Wenn er auf ihr spielt und dabei zurückdenkt an die Zeit während des Studiums, als er mit seiner Band in Kneipen Jazzkonzerte gespielt hat, stellt er bisweilen fest, wieviele Ähnlichkeiten es doch zwischen dem Musizieren und seinen Vorlesungen und Vorträgen gibt. Seine besten Vorlesungen halte er immer dann, wenn er sich vorher nur ein paar Stichworte notiert habe und den Stoff auswendig könne. „So war es bei den Konzerten auch: Da konnte man ein dreistündiges Konzert von nur einem einzigen Blatt Papier spielen“, sagt er.

Das Entscheidende dabei klappte damals in der Kneipe ebenso wie heute im Hörsaal: Der Funke springt über.

Leser:innenkommentare