|

||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

das neue Jahr beginnt genauso, wie das alte aufgehört hat: turbulent. In weiten Teilen des Landes kam es zu Überschwemmungen. Wir müssen uns auf häufigere Extremwetter einstellen, seien es Hochwasser oder Dürren. Wegen geplanter Kürzungen und aus Unzufriedenheit mit der Agrarpolitik protestieren Landwirt:innen. Der Umweltökonom Bartosz Bartkowski vom UFZ ordnet in unserer Rubrik „Standpunkt“ die Situation ein und macht konkrete Lösungsvorschläge. In den letzten Tagen und Wochen haben außerdem viele Helmholtz-Mitarbeiter:innen an den Demonstrationen gegen antidemokratische Bestrebungen teilgenommen. Forschung braucht Vielfalt, um innovativ zu sein. Forschung braucht zudem Freiheit, die das Fundament für Demokratie ist. Und über Freiheit soll auch im Wissenschaftsjahr 2024 debattiert und gestritten werden – natürlich konstruktiv. |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

Mit den Exzellenznetzwerken fördert Helmholtz Wissenschaftler:innen aus Helmholtz-Zentren, die an Neuanträgen für Exzellenzcluster beteiligt sind. Unterstützt wird zum einen die Antragsphase für den Neuantrag und zum anderen die eigentliche Projektphase nach der Bewilligung, damit die Beteiligten für das Projekt besser aufgestellt sind. Anträge können ab dem 1. Februar 2024 eingereicht werden, Deadline ist der 15. März 2024. Zur Ausschreibung |

|

|

|

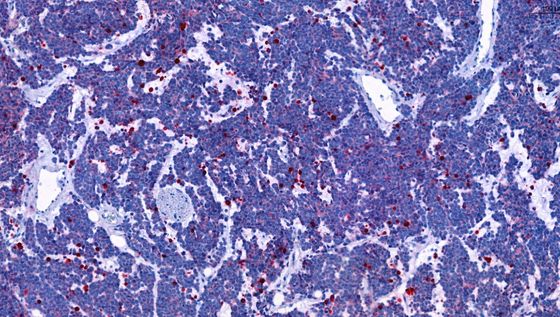

Vor allem Veränderungen im Erbgut gelten als Ursache für eine Krebserkrankung. Häufig handelt es sich dabei um Vervielfältigungen von Genen, die eine Krebsentstehung begünstigen. Die Gene werden dabei übermäßig häufig kopiert und liegen anschließend entweder im Erbgut oder als separate DNA-Ringe in großer Zahl in der Zelle vor. „Genau genommen vervielfältigt die Zelle allerdings nicht nur die Krebsgene, sondern kopiert auch die davor- und dahinterliegenden Abschnitte der DNA mit“, erklärt Anton Henssen, Kinderonkologe an der Charité – Universitätsmedizin Berlin und Leiter der Arbeitsgruppe „Genomische Instabilität in pädiatrischen Tumoren“ am Experimental and Clinical Research Center (ECRC), einer gemeinsamen Einrichtung der Charité und des Max Delbrück Center. „In diesen mitkopierten Abschnitten liegen oft weitere Gene, die bisher als unbedeutend für die Krebsentstehung galten und deshalb schlicht ‚Passagier-Gene‘ genannt wurden.“ Gemeinsam mit Jan Dörr, ebenfalls Charité-Kinderonkologe und Forscher am ECRC, hat sein Team in einer Studie gezeigt: Die genetischen Trittbrettfahrer sind mehr als nur stille Passagiere. Sie bringen grundlegende Vorgänge in der Zelle durcheinander. Weil die Tumorzelle diese Störung wieder ausgleichen muss, wird sie von Prozessen abhängig, die eigentlich mit dem Tumorwachstum gar nichts zu tun haben. „Damit entsteht eine Achillesferse an einer völlig unerwarteten Stelle, von der wir bisher nichts wussten. Wir können den Krebs also von einer neuen Flanke aus angreifen, wenn wir bei der Behandlung auf die Passagier-Gene abzielen“, sagt Henssen. Am Beispiel des Neuroblastoms zeigten die Wissenschaftler:innen, wie sich diese bisher unbekannten Abhängigkeiten potenziell therapeutisch nutzen lassen. Das Neuroblastom ist eine Krebserkrankung, die vor allem kleine Kinder betrifft und als besonders bösartig gilt. In Experimenten mit Mäusen zeigte sich, dass Neuroblastome viel anfälliger für das bereits zugelassene Krebsmedikament Rapamycin sind, wenn sie nicht nur das Krebsgen MYCN, sondern auch das Passagier-Gen DDX1 in hoher Zahl aufweisen. „Das liegt daran, dass das Passagier-Gen den Stoffwechsel der Tumorzelle stört“, erklärt Jan Dörr. „Die Zelle muss die Störung kompensieren und Rapamycin hindert sie daran. Das führt schließlich zum Tod der Tumorzelle.“ Das Neuroblastom neben weiteren Wirkstoffen auch mit Rapamycin zu behandeln, könnte also insbesondere jenen Patient:innen helfen, deren Tumor sowohl das Krebs- als auch das Passagier-Gen vervielfältigt hat. Ob das tatsächlich der Fall ist, wollen die Forschenden nun in klinischen Studien prüfen. Den Ansatz, Tumoren unter anderem an ihren Passagier-Genen zu attackieren, halten Henssen und Dörr auch bei anderen Krebserkrankungen für vielversprechend. (Bild: Henssen Lab, Max Delbrück Center)

Energieintensive Industrie soll grün werden Größter Vulkanausbruch vor über 500.000 Jahren in der Ägäis |

|

Am meisten begeistert mich, dass ich mit meiner Forschungsarbeit etwas bewirken kann. Ich arbeite an der Schnittstelle von Grundlagenforschung und praktischen Anwendungen und entwickle neue Technologien für die Diagnose und Therapie von Krankheiten. Diese Technologien könnten das tägliche Leben der Menschen spürbar verbessern.

Wären die Ressourcen unbegrenzt, würde ich gern ein Projekt zu KI-gestützter personalisierter Medizin vorantreiben. Dabei geht es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Big Data zur Entwicklung neuer Instrumente, die eine präzise, zielgerichtete Diagnostik und Behandlung auf der Grundlage individueller genetischer Profile ermöglichen.

Ich würde gern mit Louis Pasteur und Anthony Fauci zu Abend essen, zwei einflussreichen Persönlichkeiten in der Geschichte der Medizin und des öffentlichen Gesundheitswesens. Ich würde mit ihnen über die Herausforderungen bei der Entwicklung von Impfungen und bei der Krankheitsüberwachung, über das ständige Streben nach wissenschaftlicher Innovation und die Bewältigung von Krisen in den verschiedenen Epochen sprechen. |

|

|

|

Klimapolitisch ist die Abschaffung der Agrardieselvergünstigung grundsätzlich sinnvoll. Doch die Streichung „von heute auf morgen“ war sicher überhastet. Unklar bleibt auch, warum gerade diese klimaschädliche Subvention abgeschafft wurde und nicht andere – sei es das Dienstwagenprivileg oder die Steuerbefreiung von Kerosin. Meines Erachtens galten die massiven Proteste der Bäuerinnen und Bauern im Januar allerdings nicht so sehr dieser konkreten Maßnahme. Sie sind vielmehr Ausdruck eines grundsätzlicheren Unmuts über die Agrarpolitik der Europäischen Union und der deutschen Bundesregierung der vergangenen Jahre. Um diesen Ärger zu verstehen, hilft ein Blick auf die Herausforderungen, denen sich die Landwirtschaft heute stellen muss: Sie hat einen maßgeblichen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. Darum muss sie multifunktionaler werden, also nicht nur Nahrungsmittel produzieren, sondern auch eine intakte Umwelt als öffentliches Gut erhalten helfen. Dazu gehört der Erhalt von Kulturlandschaften genauso wie der Schutz von Biodiversität und Ökosystemen, damit diese auch weiterhin bedeutsame Aufgaben übernehmen können, etwa das Klima regulieren oder vor Hochwasser schützen. Hierfür bedarf es staatlicher Anreize, zum Beispiel in Form von Mindeststandards, die alle Betriebe grundsätzlich einhalten müssen, Lenkungssteuern, wie eine Steuer auf den Pestizid- oder Düngereinsatz, und Agrarumweltzahlungen als Honorierung etwa von biodiversitätsfördernden Blühstreifen. Diese Anreize müssten in einen agrarpolitischen Rahmen für eine nachhaltige Landwirtschaft eingebettet werden. Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union als das Hauptinstrument der europäischen und deutschen Agrarpolitik könnte hier eine entscheidende Rolle spielen, indem sie ihre Zahlungen stärker als bisher an den verantwortungsbewussten Umgang mit Klima und Umwelt bindet. Trotz punktueller Verbesserungen bleibt die GAP jedoch hinter den Nachhaltigkeitsansprüchen Deutschlands und der EU zurück. Zudem wäre es sinnvoll, vorhandene Vorschläge aus Forschung und Praxis zur Verbesserung von Agrarumweltzahlungen umzusetzen sowie alternative Politikinstrumente mutiger zu testen, etwa eine Pestizidsteuer oder Investitionsförderung. Gerade die letztgenannte Maßnahme könnte ein großes Potenzial entfalten, denn der Klimawandel zwingt landwirtschaftliche Betriebe mittelfristig zur Anpassung und damit einhergehend zu Investitionen. Dadurch ergibt sich ein Gelegenheitsfenster, im Rahmen dessen klug gewählte Anreize die Landwirtschaft unterstützen können, Klimaanpassung und Umweltschutz gemeinsam zu verfolgen. Dafür muss der Staat die richtigen Maßnahmen und Investitionen fördern. Wichtig wäre beispielsweise, die Intensität der Bodenbearbeitung zu reduzieren, wodurch der Ackerboden mehr Wasser speichern kann. Ein weiterer Ansatz wäre, die Vielfalt der angebauten Pflanzen zu erhöhen. Dabei gilt allerdings: Der Handlungsspielraum von landwirtschaftlichen Betrieben ist eng begrenzt. Das liegt an der Marktstruktur mit wenigen Abnehmern von Agrarprodukten; es liegt aber auch an Konsument:innen, die beispielsweise auf wenige Pflanzen fokussiert sind und für Abweichungen von der Norm in Geschmack, Form oder Farbe wenig Toleranz aufbringen. Unter diesen Bedingungen können Betriebe ihre Strategien nicht beliebig anpassen. Neue Anreize müssen deshalb nicht nur für Landwirt:innen gefunden werden, sondern auch für Konsument:innen. Gleiches gilt für die Lebensmittelverarbeitung und den Einzelhandel, die über sehr viel Marktmacht und Einfluss verfügen. Eine erfolgreiche Agrarumweltpolitik setzt voraus, dass auch diese Beteiligten sich mehr in Richtung Nachhaltigkeit bewegen. Ich vermute, dass mit einer umfassenden und klar kommunizierte Strategie für die Agrarpolitik die meisten Landwirt:innen auch die Streichung von klimaschädlichen Subventionen wie Agrardieselvergünstigung akzeptieren würden. (Bild: Sebastian Wiedling/UFZ) |

|

Am Forschungszentrum Jülich wird im Jahr 2024 Europas erster Exascale-Rechner JUPITER installiert. Das Zentrum sucht eine Person zur Unterstützung bei der Start-up-Phase von JUPITER und für die Entwicklung von Machine-Learning-Techniken, die für den größten Maßstab geeignet sind.

|

|

|

Altersforschung: Lässt sich Hautkrebs verhindern, indem wir das biologische Alter von Hautzellen zurückdrehen? Der „Focus“ berichtet über das Forschungsprojekt von Biologe Frank Lyko, Leiter der Abteilung für Epigenetik am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ). Ziel ist eine Creme, deren Inhaltsstoffe schädliche Methylgruppen im Innern von Zellen entfernen können – eine Art Peeling für unsere Gene. Focus Grünes Fliegen: Der „Spiegel“ berichtet über die Flugrouten-Analysen von Robert Sausen vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR): Würden Flugzeuge nur wenige Hundert Meter höher oder tiefer fliegen, könnte sich die Zahl der dabei entstehenden Kondensstreifen deutlich reduzieren. Diese Abgaswolken schaden dem Klima stärker als das ausgestoßene CO2. Spiegel Expedition: Eine dreiteilige TV-Dokumentation der ARD nimmt Zuschauer:innen mit an Bord der Polarstern: Der Eisbrecher des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) hält Kurs auf die Arktis. Dort untersucht das internationale Team um AWI-Direktorin Antje Boetius das Meereis – und das Leben darunter. Vom Schiff aus nahmen die Forscher:innen Proben vom 4.000 Meter tiefen Meeresboden. ARD Corona: Die „Süddeutsche Zeitung“ erklärt, warum es für Gesundheitsforscher:innen so schwierig ist, Sterbedaten korrekt zu interpretieren. Konkret geht es um die Zahl der Todesfälle während der Coronapandemie. Berit Lange, Epidemiologin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI), erläutert dabei ausführlich die Stärken und Schwächen des Konzepts von Übersterblichkeit. Ihr Fazit: Solange detaillierte Daten fehlen, sei der Ansatz hilfreich, um den gesundheitlichen Schaden während einer Krise schnell grob einschätzen zu können. SZ Klima: Eine Radioreportage der ARD-Infokanäle führt zur Forschungsanlage NECOC am Karlsruher Institut für Technologie (KIT): Dort hat das Team um den Chemieingenieur Benjamin Dietrich ein Verfahren entwickelt, um klimaschädliches CO2 aus der Luft zu filtern. NECOC produziert daraus reinen Kohlenstoff, der dann von der Industrie genutzt werden kann – ein anspruchsvolles, klimanegatives und weltweit einmaliges Verfahren. ARD (ab Minute 17:45) |

Herausgegeben von: Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V., Anna-Louisa-Karsch-Str.2, 10178 Berlin Redaktion: Sebastian Grote, Franziska Roeder, Martin Trinkaus Bilder: Phil Dera (Editorial) Noch kein Abo? Hier geht's zur Registrierung Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie einfach hier: Newsletter abbestellen © Helmholtz

|